| A S T R O N O M I A |

|

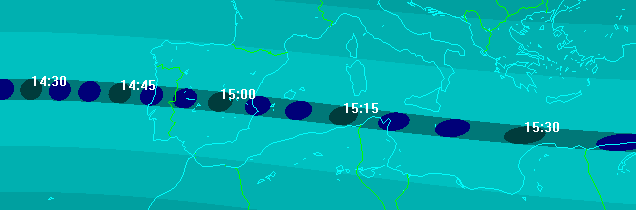

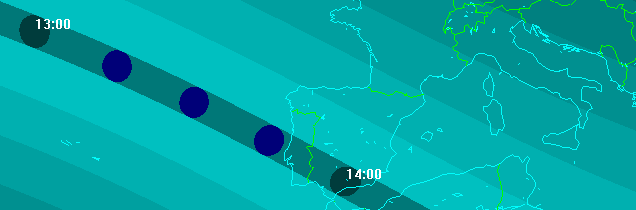

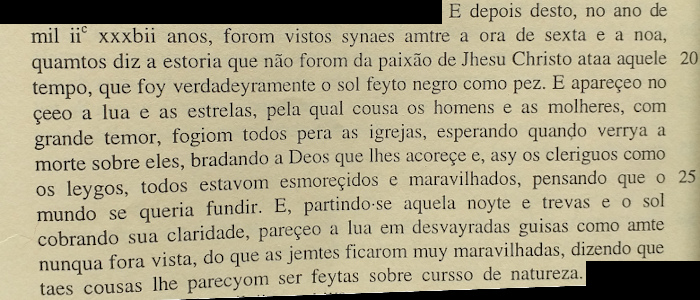

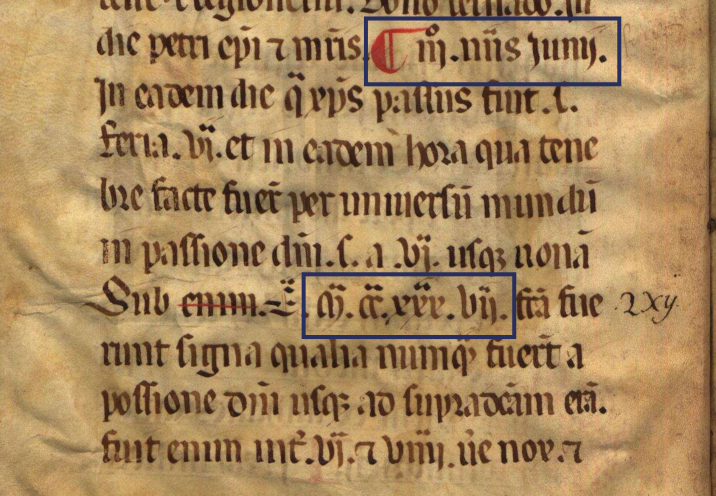

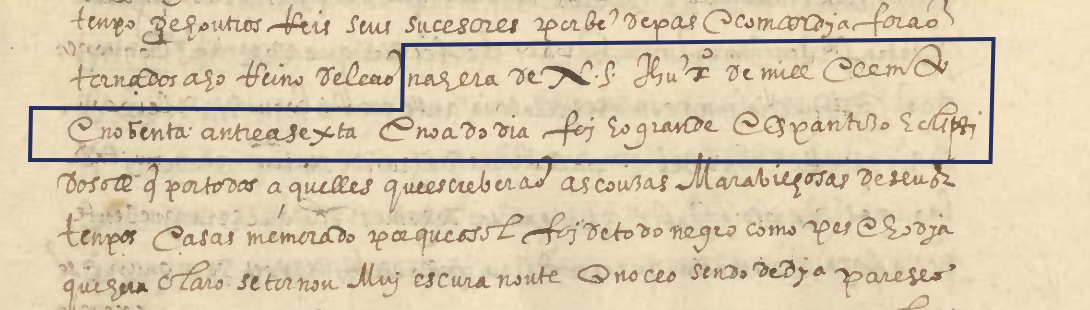

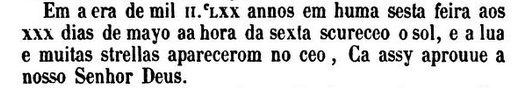

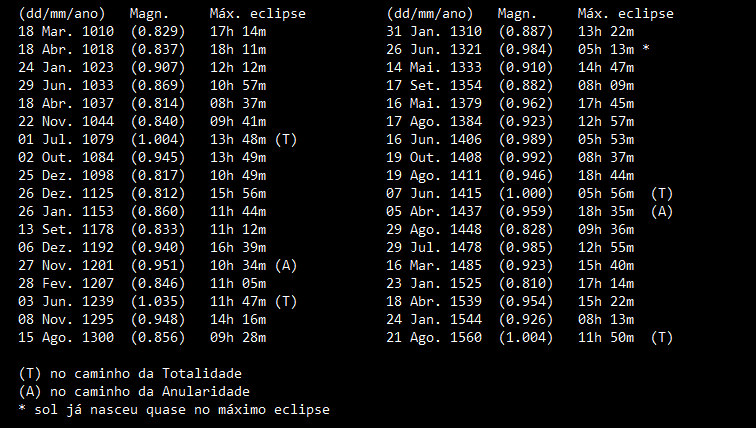

eclipses, trânsitos e ocultações Eclipses solares pré-telescópicos do Noroeste Peninsular, "Portucalenses" e "Portugueses" Segundo F. Richard Stephenson (Historical Eclipses and Earth's Rotation, Cambridge University Press, 1997, p.385), em geral os relatos medievos identificam a feria (dia da semana), obscurecimento e visibilidade eventual de estrelas (por vezes reportando-as "atrás e à frente do Sol", ou seja, a leste e a oeste do luminar), empregando adjectivação expressiva mas vaga, e.g., "maximus", "universalis", "terribilis" ou "horribilis". Expressões como "sol obscuratus est", "sol defectus est", também "cris" ou "solcrys" no nosso vernacular, são comuns. A duração da obscuridade é muitas vezes exagerada, talvez por inspiração da narrativa da Paixão nos Evangelhos sinópticos (i.e. os que revelam paralelismos e estrutura comum; o de Lucas, em particular, parece atribuir as "trevas" a um eclipse: XXIII, 45). Alguns relatos emulam a própria escolha de palavras da Vulgata. Encontramos exemplos paradigmáticos entre as copiosas referências analísticas e cronísticas relacionadas com um notável eclipse que pode ser vinculado, com toda a certeza, à data equivalente a sexta-feira, 3 de Junho de 1239 A.D. É mencionado no Livro das Kalendas do Cabido da Sé de Coimbra, cujo códice original recua aos séculos XIII e XIV, v. Coutinho, José Eduardo Reis, Introdução Geral ao Liber Anniversariorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis (Livro das Kalendas), Hvmanitas, vol. L (1998), Coimbra, Imprensa da Universidade. Aí se transcreve (pág. 435): «Eodem die tunc feria VI.ª obscuratus est sol et nigerfactus est et in meridiefacta est nox et stelle apparuerunt in ceio sicut solent apparere in nocte, sub era M.ª CCªLXX-ª VIIª (IIIº Nonas Iunii)» (No mesmo dia de sexta-feira, o sol obscureceu-se e enegreceu-se e ao meio-dia fez-se noite e as estrelas apareceram no céu como costumam aparecer de noite, na era [=ano] de 1277, 3º dia das Nonas de Junho.” [trad. nossa]) N.B.: o cômputo dos anos usava, na Península, uma "Era" (v. infra) com início em –38, em vigor em Portugal até 1422 e abolida por carta régia de D. João I, sendo então adoptados oficialmente os (já antes eventualmente registados em paralelo) anos "de Cristo" ou "da Encarnação". Neste caso: 1277 – 38 = 1239. O eclipse aconteceu durante o conturbado reinado de D. Sancho II, reinava Fernando III em Leão e Castela e Luís IX (São Luís), rei de França, estava prestes a encetar a Sétima Cruzada. O dia é indicado segundo o tradicional sistema romano. Existem muitos relatos contemporâneos (e.g., de Toledo, Montpellier, Cesena, Siena, Florença, Arezzo, Spalato, i.e. Split, na Croácia), principalmente ao longo do percurso da totalidade (alguns foram transcritos por Stephenson, p.397 et seq.). O seguinte relato, em Castelhano, surge nos Annales Toledanos segundos (transcr. Enrico Flórez, España Sagrada: Theatro, geographico-historico de la iglesia de España, Tomo XXIII, p.409): «Escurecio el Sol Viernes hora de VI. è duro una pieza entre VI. è IX. é perdió toda su fuerza, è fizóse como noche, è parecieron Estrellas y a quantas, è de si clareció el Sol luego, mas á grand pieza no tornó en su fuerza. Despues cobró su fuerza como la solie aver, Era MCCLXXVII.»  O

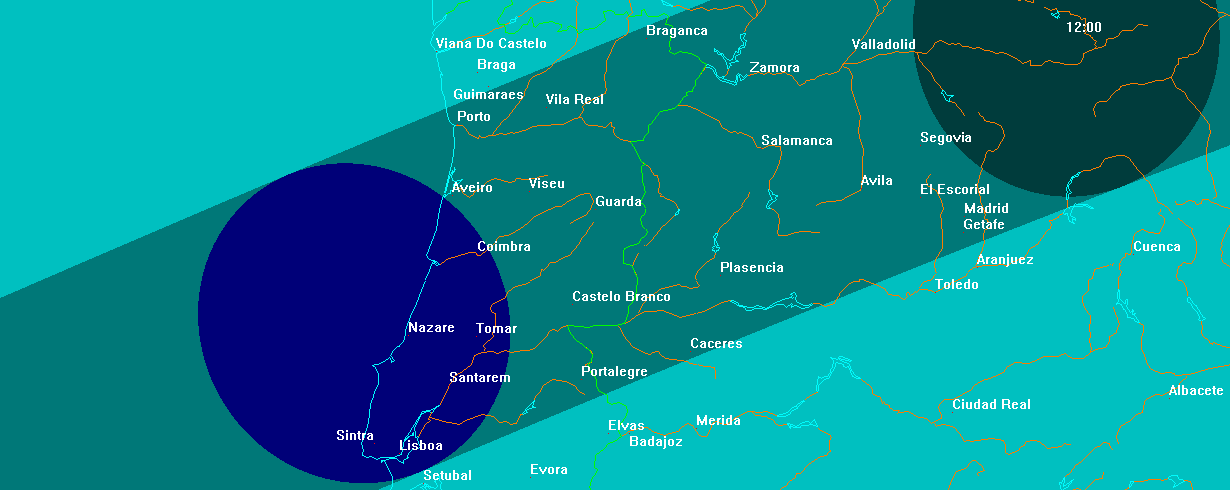

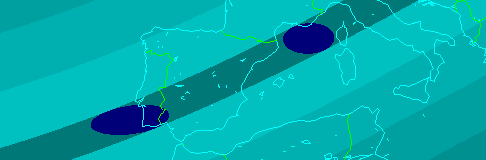

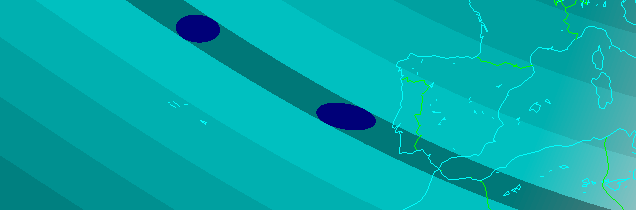

mais espantoso eclipse da nossa Idade Média. 5 minutos e 56 segundos de

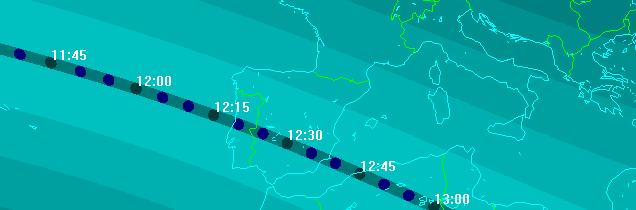

"trevas" em Coimbra. Percurso da totalidade do eclipse de 3 de Junho de 1239. (GUIDE9.1)

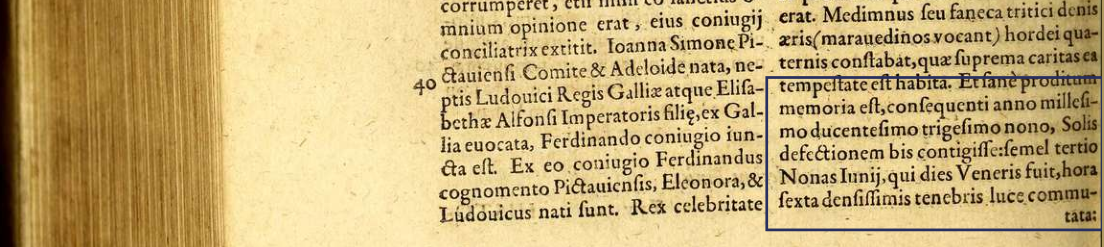

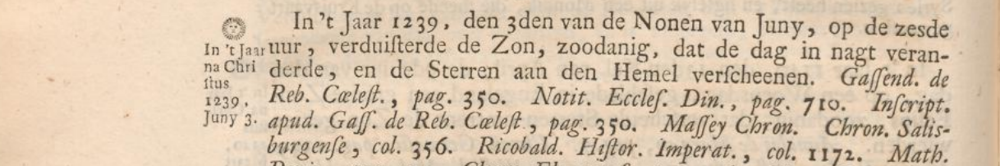

Testemunhos diversos também foram coligidos por G. Celoria (Sull'Eclissi Solare Totale del 3 Giugni 1239; Memoria del S. C. ing. Giovanni Celoria, presentata nell'adunanza del 7 gennajo 1875, in: "Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di scienze matematiche e naturali", 3, vol. 13, fasc. 2, 1877, pp. 275-302). Eis alguns: «Et sane proditum memoria est, consequenti anno millesimo dugentesimo trigesimo nono solis defectionem conti[gi]sse IIIº Nonas Junii, qui dies Veneris fuit, horâ sexta densissimis tenebris luce commutata, quae defecto solis nobilissima fuit.» (Io. Marianae, i.e. Juan de Mariana, 1536-1624], Historiae de rebus Hispaniae Libri XXX, lib. XIII, cap. I)  Excerto da p.540 de edição de Mogúncia de 1605 da obra de Juan de Mariana, onde se menciona o eclipse de 1239. O autor refere dois ("bis") fenómenos, referindo depois, na sequência, uma informação (atribuida a um Bernardo Guido Aragonius) acerca de outro suposto eclipse no dia 25 de Julho. Reconhece-a espúria, explicando que isso "não podia estar de acordo com as revoluções dos astros". «Entrò el Rey (don Jayme el Conquistador) en la ciudad de Montpellier, jueves a dos de junio del ano de M.CC.XXXIX, y otro dia viernes entre el medio dia y hora de nona escrive el Rey, que se eclipsò el Sol de tal manera, que no se acordavan averie visto tal, porque del todeo fue cubierto de la Luna y se escurecio el die de tal suerte, que se vieron las estrellas nel cielo» (Zurita, Anales de la Corona de Aragon, lib. III, cap.36) «Annis ter denis bis centum mille novenis Junius intrabat; cuius lux tertia stabat: Sol obscuratus fuit, orbis obtenebratus, In media luce coepit fore Sol sine luce. In horâ totus fuit moeror a Sole remotus, Sub feria sexta sunt hec miracula gesta.» (Annales Caesenates [i.e. de Cesena], Muratori, Rer. Ital. Script., Tomus XIV. p. 1097) «E stando noi nella città di Arezzo, nella quale noi fummo nato, nella quale noi facemmo questo libro, nel convento nostro, la qual cittate è posta verso la fine del quinto climate, e la sua latitudine dall'equatore del die è 42 gradi e quarto, e la sua longitude da occidente è 32 e terzo, uno Venerdi [sexta-feira], nella sesta ora del die, stando il Sole venti gradi [20º] in Gemini, stando il tempo sereno e chiaro, incominciò l'áire a ingiallare [a "amarelar"], e vedemmo coprire a passo a passo tutti il corpo del Sole, e fecesi notte; e vedemmo Mercurio presso al Sole, e vedeansi tutte le stelle, le quali erano sopra quello horizonte : e li animali si spaventarono tutti e li uccelli [pássaros]: e le beste salvatiche si potevano prendere agevolmente [facilmente]: e tali furo che presero delli uccelli e delli animali, a cagione ch'erano ismarriti [estavam perdidos]; e vedemmo stare il Sole tutto coperto per spazio, che l'uomo potesse bene andare 250 passi: e l'aria e la terra si comenciò a raffreddare [arrefecer]; e cominciossi a coprire e discoprire dal lato d'occidente.» (Ristoro d'Arezzo, Della composizione del mondo, lib. I, cap. XVI)  N. Struyck elencou este eclipse no seu tratado de 1740: "...à hora sexta o Sol escureceu, de tal modo que o dia se tornou noite e as estrelas apareceram no céu." (Inleiding tot de algemeene geographie, benevens eenige sterrekundige en andere verhandelingen, Amsterdam, 1740, p.130). Acrescenta prolixas referências bibliográficas.

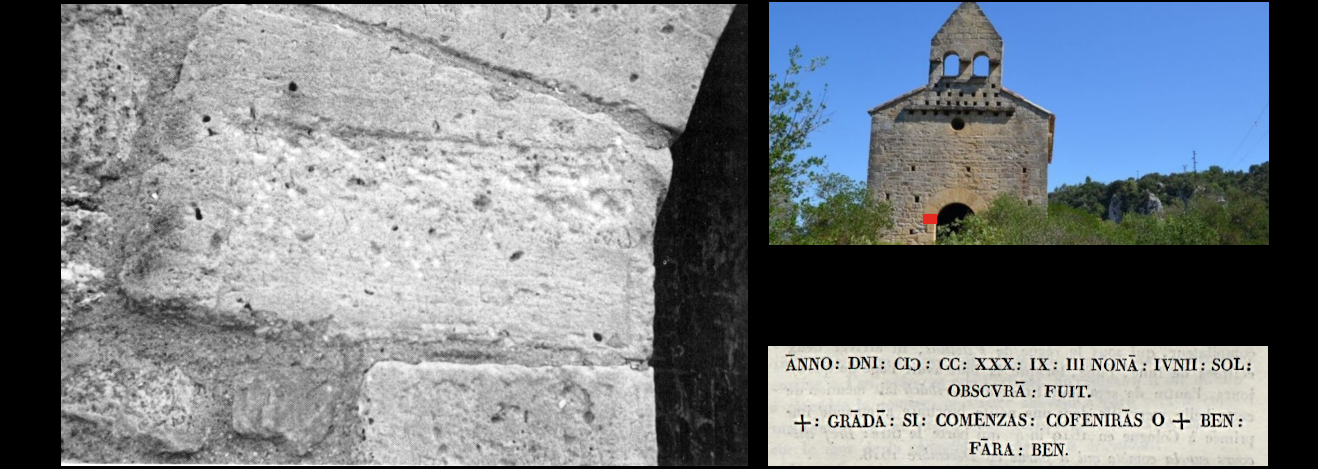

Uma história fascinante relaciona a pequena capela de Sainte-Madeleine, Mirabeau, Provence-Alpes-Côte d'Azur (pesquisável na mediateca POP: "plateforme ouverte du patrimoine", Ministère de la Culture) e este fenómeno (documentado nessa região, por exemplo em Digne, actual Digne-les-Bains, numa anotação marginal num martirológio coetâneo, v. Celoria, Sull'Eclissi Solare Totale del 3 Giugni..., Op. cit., p.278). A austera construção, muito tempo abandonada, possuiu, numa das pedras do lado esquerdo do arco da porta ("lapis ad laevam arcum portae"), uma breve inscrição (em Latim e antigo Provençal) que assinalava o notável fenómeno, acrescentando uma frase de teor moralista. Mencionada por Pierre Gassendi na biografia de Peiresc (Fabricii de Peiresc, Senatoris Aquisextiensis Vita), lib. IV, p.136 na 3ª edição, Haia [Hagae-Comitis], 1555). Aí, o autor refere como Peiresc foi informado da existência desse memorial por um seu amigo, Joannes Gallaupius Castuellis (i.e. Jean Gallaup de Chasteuil), que referiu a existência de registos, nomeadamente eclesiásticos. Foi transcrita pelo mesmo Gassendi na Opera Omnia, Tomo IV, p.373, (Ed. Florentiae), que descreveu o local e o conteúdo da inscrição detalhadamente. Foi mais tarde lida pelo Barão von Zach que publicou essa investigação na sua Correspondance astronomique. A sua visita à capela, então em ruínas, aconteceu na Primavera de 1811 e a respectiva memória publicou-se em 1819 (Corr. Astron., vol.3, p.563; A Gênes [Génova], A. Ponthenier, imprimeur-fondeur); este astrónomo também reacendeu, na época, o interesse na antiga notícia de Gassendi, divulgando-a noutros arquivos, nomeadamente no renomado periódico astronómico do Barão de Lindenau (vol.II, p.490).  Vestígios da

antiga inscrição (fotografia de S. Dumont, 1988). À direita, fotografia recente da capela (fonte: provenceguide.co.uk), sendo destacado por nós o lugar onde esteve registo epigráfico; em baixo, a cópia da

inscrição feita em 1811 pelo secretário de von Zach. Numa tradução

contemporânea, em Francês: "L'an

du Seigneur 1239, le 3 des nones du mois de juin, le soleil s'est

obscurci. Réfléchis, prends garde, si tu commences, comment tu finiras.

Qui bien fera, bien (trouvera)." Vestígios da

antiga inscrição (fotografia de S. Dumont, 1988). À direita, fotografia recente da capela (fonte: provenceguide.co.uk), sendo destacado por nós o lugar onde esteve registo epigráfico; em baixo, a cópia da

inscrição feita em 1811 pelo secretário de von Zach. Numa tradução

contemporânea, em Francês: "L'an

du Seigneur 1239, le 3 des nones du mois de juin, le soleil s'est

obscurci. Réfléchis, prends garde, si tu commences, comment tu finiras.

Qui bien fera, bien (trouvera)."A capela foi classificada em 1928 e intervencionada em 1948. O que aconteceu é pouco claro. O tempo, a erosão ou um "restauro" apagaram o registo? Segundo Simone Dumont e Jean Meeus (Sur les Traces d'une Éclipse (1988), "Astronomie", vol. 102, pp.365-371), o testemunho epigráfico (que acreditam ser original do séc. XIII), terá sido irreparavelmente vandalizado no início dos anos 70 do século passado. Já não existe e não nos foi possível encontrar qualquer estudo, registo gráfico ou fotográfico recente da inscrição, anterior à suposta mutilação.

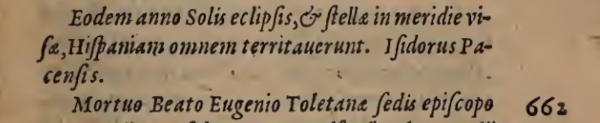

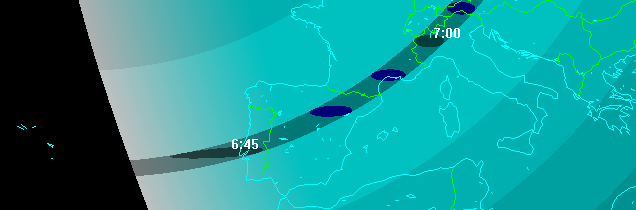

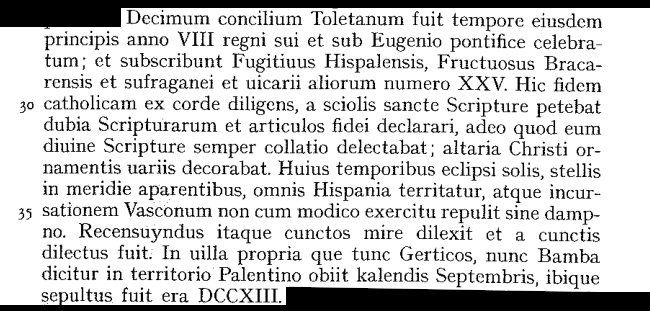

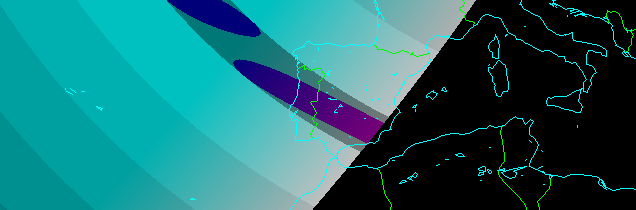

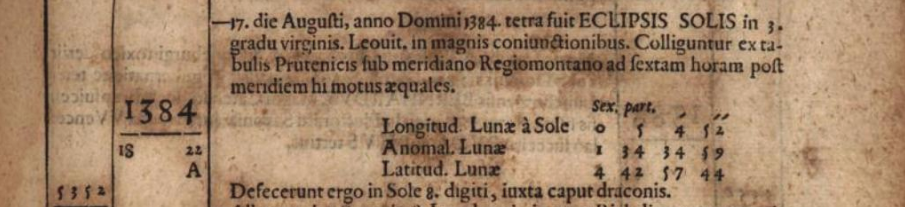

[Na aferição cronológica e astronómica foram utilizados os programas GUIDE 9.1 (Projectpluto.com) e Clock 1.2 (conversor de datas incluído no pacote SkyClock - "An electronic ephemeris" -, 1991, de Pierre Brind'Amour - Departmento de Estudos Clássicos da Universidade de Ottawa); em linha: Millesimo (Denis Muzerelle, IRHT - Institut de recherche et d’histoire des textes) e o sítio EclipseWise.com, de Fred Espenak] Na investigação dos "nossos" eclipses, vamos recorrer principalmente à tradição analística (annales) relatos em forma de seriação anual dos acontecimentos, com intencionalidade memorialística, bem como à cronística. As origens da tradição remontam, pelo menos, ao século VIII e às notícias anuais inscritas em tabelas de cômputo pascal. Segundo Pierre David (1947), Annales Portugalenses Veteres, in: Revista Portuguesa de História 3, p.87: "Les chroniques continuent ou du moins imitent la Chronique universelle d’Eusèbe de Césarée (324) portée jusqu’à 378 par saint Jérôme". Os diferentes relatos revelam frequentemente muitas coincidências na descrição e vocabulário, o que é apanágio da prática analística e, posteriormente, cronística. Séculos mais tarde, com o advento dos modernos estudos paleográficos e historiográficos, surgem úteis compilações. Os conhecidos Portugaliae Monumenta Historica [PMH], coligidos sob a orientação de Alexandre Herculano, resultaram da recolha e publicação de fontes e documentos dispersos pelos cartórios conventuais do país, em abandono desde que em 1834 fora ordenada a extinção das Ordens religiosas. Incluem um conspícuo contributo conimbricense. De facto, nos registos analísticos portucalenses e portugueses destacam-se os dos cónegos crúzios do scriptorium do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Quando aqui mencionamos o chamado "Chronicon Conimbricense" (o acervo que ao longo dos séculos dimanou de Santa Cruz e dependências) respaldamo-nos principalmente nas compilações posteriores, como as incluídas no España Sagrada... de Enrique Flórez (no séc. XVIII) ou mais tarde, nos PMH. Na compilação España Sagrada: Theatro, geographico-historico de la iglesia de España, Tomo XXIII (pp.301-4 da "segunda edición" de 1799), Flórez é muito crítico, referindo que o acervo conimbricense contitui cópia de várias cópias, fragmentado e coligido sem diferenciação nos títulos ou sequência. Problemas que Antonio Caetano de Sousa não havia resolvido na sua recolecção (integrada na obra Provas da Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, Lisboa, 1739, Tomo I, Livro III, Num. 10., 375 et seq.). O historiador e teólogo espanhol também aponta lapsos nas datas (que compara com as exaradas noutras fontes), inversão de acontecimentos, "desordem" no uso do Latim e do vulgar (Português), etc. Reconhece, enfim, que o chronicon possui informações que não se encontram noutros textos. Por seu lado, na introdução (em Latim) aos PMH, Alexandre Herculano refere o MS. autógrafo a que se intitula "Chronicon Conimbricense" e que chegou até nós arquivado de várias maneiras. Depois refere o "evasivo" livro dito "das nonas" ou "da sacristia", anexado a um saltério (livro litúrgico com salmos e sermões) que, após separado, foi pelos próprios monges tão cuidadosamente guardado (no séc. XVI) que se chegou a acreditar perdido para a posteridade (perditum posteri crediderint). Adiante refere que a crónica conimbricense deve ser entendida como uma colecção ou quadro de crónicas diversas e dispersas que foram transmitidas por registos, ou por tradição, ou mesmo pelos escritores que as recolheram pela fé da memória. Mas acredita que, considerada na plenitude, possui estrutura enquanto recolecção, desde o material mais antigo até aos fragmentos coligidos e integrados no séc. XIV: "Chronicon Conimbricense, si univeraliter consideretur, variarum, ac dispersarum rerum chronicorum, quae a monumentis, vel traditione, vel etiam scriptorum eas res colligentium fide memoriae mandata sunt, collectio potius vel compages credendum est: in cuius tamen non solum prima parte, quam antiquius scriptam diximus, sed etiam in illa saeculo XIV collecta, nec fragmenta, quae promiscue complectitur nec articuli, vel versiculi invicem dividuntur." Vetusto exemplo do edifício cronístico conimbricense, o códice conhecido como "Livro da Noa" (Libri Nonae, saeculo XII vel ab initio XV), "Livro das Eras do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra" ou "Livro da Sacristia" (que no formato actual resulta de uma encadernação, feita no séc. XVII, de livretes previamente apensos a um um saltério) é considerado a mais antiga crónica medieval com entradas em Português. As suas entradas relatam sucintamente o que foi acontecendo de notável e relevante. Escrito em Latim e em Português, os registos-base mais antigos podem recuar ao séc. IX. Entradas foram depois copiadas ou redigidas entre o início do séc. XIII e os XIV e XV (o último registo data de 1406: "Era 1444"). Muitos registos replicam-se noutras compilações, outros são exclusivos. É conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (AN-TT): Cónegos Regulares de Santo Agostinho, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, liv. 99 (refª PT/TT/MSCC/L099), v. digitalizações. Segundo a ficha técnica do Arquivo Nacional, o primeiro registo reporta-se ao ano 317; o último registo do f.27 refere-se a 1406 (1444 da Era Hispânica), Como Antonio Caetano de Sousa (que o transcreveu) explicou, designa-se "...Livro das heras [eras] de Santa Cruz de Coimbra, chamado vulgarmente das Noas, o qual antiguamente estava na Sachristia, e se rezava por elle a Noa [Nona], por estar junto com o Psalterio desta hora, q[ue] no fim tinha as heras, que se seguem , escrittas em vinte e oito folhas de Pergaminho de Flandes antiguo, encadernado em duas taboas, das quais metade estâ coberta de carneira, que parece vermelha." [D. Antonio Caetano de Sousa, Provas da Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, Tomo I, Lisboa Occidental, Na Officina Sylviana da Academia Real, M.DCC.XXXIX (Livro III, Num. 10., p.375) Os seus textos foram copiados, total ou parcialmente, desde o século XV, e mais tarde publicados em formato impresso por António Caetano de Sousa, Enrique Flórez, Alexandre Herculano (nos PMH) e por outros editores mais próximos de nós (Alfredo Pimenta, Pierre David ou António Cruz, que eventualmente citaremos). Voltando aos fenómenos que nos ocupam, recuemos até ao séc. V através dos registos de um bispo cronista do noroeste peninsular, Idácio ou Hidácio (latiniz. Hydatius) de Chaves (Aquæflaviensis) ou de Limica (na região de Ourense na Galiza). Hydatii Gallaeciae episcopi Chronicon: narração da desagregação do poder romano e das invasões germânicas entre 379 e 468. Foi mencionado no Agiólogo Lusitano de Jorge Cardoso, estudado e editado, entre outros, pelo historiador Marcelo Macías y García e o seu chronicon pode ser encontrado na Patrologia Latina (Tomus 51) de Jacques-Paul Migne. Edições mais recentes por José Cardoso (Crónica de Idácio: Descrição da invasão e conquista da Península Ibérica pelos Suevos (Séc. V), versão e anotações de José Cardoso, Braga: Universidade do Minho, 1982), J. Campos (O bispo de Chaves, su cronicón. Introducción, texto crítico, versión española y comentario por Julio Campos. Salamanca: Ed. Calasancias, 1984) e César C. Colodrón (Cronicón de Hidácio, Editorial Toxosoutos, Galiza, 2004). Utilizou-se aqui a edição bilingue (Latim-Francês) de Marc Szwajcer, disponível no sítio de Philippe Remacle) e a versão em Castelhano de Marcelo Macías (segunda edición, Orense, Imprenta de A. Otero, 1906). É o Cronicón mais antigo desta região e recorre a três cronologias: - As Olimpíadas (suputação de períodos de quatro anos que começava na primeira Lua Cheia depois do Solstício de Verão, ou seja, por volta do dia 1 de Julho, data habitualmente considerada pelos cronologistas, v. Louis de Mas Latrie, Trésor de Chronologie d'Histoire et de Géographie pour l'étude et emploi des documents du Moyen Age, Paris, Victor Palmé, 1889, p.4 et seq.); na prática a contagem foi ajustada pelos cronologistas ao início do ano civil (1 de Setembro no ano Grego). O sistema foi oficialmente abolido por Teodósio, o Grande, em 395 d.C.); - A Era Hispânica; - Eventualmente, a contagem baseada na data do nascimento de Abraão (ponto de partida a 1 de Outubro de 2015 a.C.) usada por Eusébio de Cesareia (circa 265-339), o primeiro historiador do Cristianismo, nos seus Cânones ou tabelas cronológicas. A sua cronologia revela incoerências, conhecidas dos especialistas (v., por exemplo, Christian Courtois, Remarques sur la Chronique d'Hydace, in: "Byzantion", tome XXI [1951], fasc. 1: "Auteurs et scribes". Mas os relatos dos eclipses permitem uma verificação imediata e inequívoca. Seguem-se os eclipses solares mencionados (quatro foram totais e o último anular), geralmente com informações relativamente precisas. A equivalência aos anos da era comum foi feita pelos editores a partir das informações cronógicas veiculadas pelo texto e escrutinadas pela simulação informática. - "Solis facta defectio tertio idus Novembris feria secunda". 11 de Novembro de 402 AD (na 295ª Olimpíada), no terceiro dia dos Idos de Novembro, segunda-feira. Marcelo Macías transcreve "dia tercero" na sua edição castelhana do Crónicon (p. 23). Esta seria a feria correcta: terça-feira. Faixa de totalidade sobre os Pirinéus, sudoeste de França, Sardenha, Cirenaica e Egipto. [Simplificamos, anacronisticamente, utilizando geralmente os nomes actuais genéricos das regiões abrangidas.] - "Solis facta defectio die decimo quarto kal. Augusti, qui fuit quinta feria.". 19 de Julho de 418 AD (na 299ª Olimpíada). No décimo quarto dia das Calendas de Agosto. Foi uma sexta e não uma quinta-feira. Macías corrige o dia da semana baseado em Filostorgio (Philostorgius, escritor ariano coevo, nascido na Capadócia que viveu em Constantinopla, autor de uma Ekklēsiastikē Historia), bem como em crónicas mais recentes e nos ulteriores cálculos de Petavius (Denis Pétau, 1583-1652) e outros cronologistas. Macías acrescenta (n. 20) que segundo Philostorgius aconteceu "cerca de la hora octava" e que segundo Noris (Enrico Noris, 1631–1704) o Sol estaria a 27,7º de Cancer. Na realidade o eclipse foi matinal; informação de Noris estava obviamente correctíssima. Faixa de totalidade atravessou a península na direcção da Córsega, Itália e Balcãs. - "Solis facta defectio die nono kal. Januarias, qui fui tertia feria", 23 de Dezembro de 447 AD (na 306ª Olimpíada), Macías refere, correctamente, que se tratou do décimo dia (e não do nono) das Calendas de Janeiro. Confirma-se, faixa de totalidade percorreu a península, grosso modo a norte do Tejo, seguindo para a Biscaia, França e Alemanha. - "Quinto idus Junias die, quarta feria, ab hora quarta in horam sextam, ad speciem lunae quintae vel sextae, sol de lumine orbis sui minoratus apparuit" (No quinto dia dos idos de Junho, quarta-feira, da quarta à sexta hora, o sol apareceu diminuído com apenas uma parte do seu disco luminoso, como uma lua no quinto ou sexto dia). A comparação com a dimensão (em dias) do crescente lunar constitui um paralelo interessante. Fenómeno seria a 9 de Junho de 459 A.D. (na 309ª Olimpíada) mas esta data está errada. Foi em 28 de Maio de 458, "como advierte el Padre Flórez, y lo demuenstran con sus cálculos Petavio y Riccioli" (Macías, p. 73, n. 38). Fenómeno total (somente parcial na Península) no quinto dia, não dos Idos mas das Calendas de Junho, uma quarta-feira. Faixa percorreu a Inglaterra a caminho da Dinamarca e do Báltico. - "Decimo tertio kalend. Augusti die, secunda feria, in speciem lunae quintae sol de lumine suo ab hora tertia in horam sextam cernitur minoratus." (No décimo terceiro dia das Calendas de Agosto, segunda-feira, o sol foi visto diminuído na sua luz, da hora terceira até à hora sexta, aparecendo como uma lua de cinco dias). 20 de Julho de 464 AD (na 311ª Olimpíada), Confirma-se, fenómeno anular, faixa "entrou" na Bretanha e continuou para a Europa Central e de Leste.  Idatii Episcopi Chronicon..., numa edição parisiense de 1619 Von Zach (Corr. Astron., vol.3, p.561) assinala uma totalidade na Península, já no séc. VII. Descreve como Joannes Vasaeus Brugensis (João Vaseu entre nós, humanista Flamengo), após compulsar registos de uma antiga crónica do "Bispo Isidorus Pacensis" [trata-se da chamada Crónica de 754 ou Continuatio Hispana...; anón., atribuída no passado a um suposto bispo de Beja, Pax Julia (daí "Pacensis"), personalidade de outro modo desconhecida], transcreveu um eclipse nestes termos: "Eodem anno solis eclipsis, & stellae in meridie visae, Hispaniam omnem territaverunt" (No mesmo ano, eclipse do sol e as estrelas viram-se ao meio-dia, e toda a Espanha ficou aterrorizada).  A breve notícia de Vasaeus no seu Rerum Hispaniæ Memorabilium Annales (livro dedicado ao Cardeal D. Henrique), Colónia, 1577, p.427. Previamente editado em Salamanca em 1552. A data específica não é mencionada mas a crónica é sequencial, sendo fácil circunscrever intervalo em causa. Os cálculos retrospectivos (von Zach refere os de um tal Wurm, de Estugarda) comprovaram que só pode ter acontecido no dia 12 de Abril, cedo, durante a manhã (talvez meridie esteja aqui no sentido retórico de "em pleno dia", pondera o barão). O mapa seguinte permite confirmar que, no que virá a ser território português, totalidade abrangeu (grosso modo) as actuais regiões da Estremadura, Ribatejo e Beira Interior.  Parte do percurso da totalidade do eclipse de domingo, 12 de Abril de 655 (GUIDE9.1) Seguidamente, o mesmo von Zach acrescenta outro relato que afirma ter encontrado no De Rebus Hispaniae (lib. II, cap. XXII) de Roderico [Rodrigo Jiménez de Rada], Arcebispo de Toledo: "hujus temporibus eclipsi solis, stellae meridie apparentibus omnis Hispania territarum". A compilação é da primeira metade do séc. XIII, em nove livros, e colige informações de diversas fontes, desde as góticas até outras provenientes do Al-Andalus. Quanto ao eclipse, os detalhes são escassos e von Zach infere que tenha acontecido "vers l'an 695" (em torno do ano 695).  O nosso autor cometeu um erro de palmatória; tomou a data de DCLXXXXV no início desse capítulo como sendo da Era Cristã e não, como se usava, da Era Hispânica. Os cronologistas já o sabiam e explicavam. Segundo Calvisius: "Datis igitur annis ad æram Hispanicam numeratis, si anni 38. ipsis subtrahantur, siunt anni æræ Christianæ" (Calvisius, Op. chron., cap. XLIV). Scaliger [Escalígero] (De Emendatione Temporum [edição final de 1592]) referiu que basta acrescentar 38 anos aos anos de Cristo (Epocha estabelecida por Dionisius "Exiguus" e disseminada graças à obra do Venerável Beda): "Itaque annis Christi Dionysianis semper addenda 38, vt habeas eram Hispanicam" (p.446), ou, o que significa o mesmo, que a Hispânica antecede a de Cristo 38 anos: "quae cum triginta octo annis Computum Christi Dionysianum antecesserit" (p.448). O jesuíta Hadrian Daude também explica nos mesmos termos (Historia universalis et pragmatica Romani Imperii, regnorum..., Tomo I, 1748, p.15). Todos anteriores ao Barão. Consultando a fonte, seguimos a edição de Juan Fernández Valverde, Brepols, Editores Pontificii, 1987, pp.71-72 (ler acima um excerto da pág. 72). Relato surge, como referido, no cap. XXII: "De recensuindo et concilis eius tempore celebratis et de sacto ildefonso". A morte do rei Quindasvinto, pai de Recesvinto (Lat. Reccesvinthus, chamado "Recensuyndus" nesta crónica) foi, segundo outras fontes, no ano 653, mas aqui regista-se DCLXXXXV (i.e. 657 da Era de Cristo). Realizou-se então o VII Concílio de Toledo. Crónica elenca sucessivos concílios até ao décimo, que sabemos ter acontecido em 656 (era de DCXCIII segundo diversos códices, ver e.g., Juan Tejada y Ramiro, Coleccion de cánones y de todos los concilios de la Iglesia Espanola, Madrid, 1850, cap. LV; G. Martinez Diez, (S.J.), Los Concilios de Toledo, in: "Anales Toledanos", Toledo, n.3, 1971, 119-138). É neste contexto que surge o relato do eclipse, seguindo-se, na mesma frase, uma referência às incursões dos Bascos (que apoiavam um rival de Recesvinto chamado Froia ou Froya) que o rei repeliu. Contudo, estas incursões e o cerco a Saragoça pelos rebeldes parecem ter acontecido pouco depois da morte do antigo rei, pai de Recesvinto. Portanto, lemos neste trecho notícias num pequeno intervalo entre 653 e 656. Com maior segurança, podemos assumir que intenção do cronista era certamente situar o eclipse no reinado (autónomo e pleno, pois antes coadjuvou o seu pai) de Recesvinto: 653-672. A crónica conclui que Recesvinto foi um rei muito estimado e que morreu nas Calendas de Setembro, sendo sepultado na sua terra, Gerticos, "...nunc Bamba dicitur" (agora chamada Bamba), i.e. Wamba, no ano DCCXIII (675 AD). Data mais consensual é a de 672. Digladiam-se datas, como sempre, e parece haver um pequeno desfazamento de 3 ou 4 anos na cronologia (em relação a outras fontes). Não é relevante neste contexto astronómico e podemos tomar como garantido o mencionado intervalo para o eclipse. Neste, encontramos os seguintes fenómenos Ibéricos com magnitude, dois dos quais foram decerto notáveis: 12 de Abril de 655 (eclipse total, v. supra) 28 de Janeiro de 659 (eclipse híbrido e apenas parcial na Península) 4 de Setembro de 666 (eclipse total) Conclusão: esta data dos tempos visigóticos poderá nunca ter solução 'definitiva' por falta de elementos na sua raíz mas a forte impressão que o fenómeno imprimiu ("...omnis Hispania territatur"), a sequência cronística com relato imediatamente antecedido pela notícia do X Concílio de Toledo (656) durante o curto pontificado do Papa Eugénio (654-657), bem como a referência adjacente à exigente defesa militar perante a incursão Basca, leva-nos a acreditar numa data precoce e de que se trata exactamente do mesmo eclipse de 12 de Abril de 655 acima referido e cujo mapa se disponibilizou. Ademais, o vocabulário utilizado nas descrições revela notáveis semelhanças: "...Hispaniam omnem territaverunt" no pseudo-Isidoro, "...omnis Hispania territatur" em Rodrigo. Demasiadas coincidências. Voltando a J. Vasaeus ("Hispaniae Chronicon", na colectânea Rerum Hispanicarum scriptores aliquot..., Tomus prior. Ex bibliotheca cl. viri Dn. Roberti Beli Angli, Francofurti, Andreae Wecheli, 1579, p.582), encontramos outro relato segundo "Isidorus Pacensis":  O cronista converte (à partida correctamente) o ano original no de 719 de Cristo, cujos acontecimentos elencava. Na realidade, relato provavelmente refere um eclipse que aconteceu antes, no dia 3 de Junho de 718, uma sexta-feira. Foi total e, de facto, vespertino na Península, como as últimas opiniões expenderam (pois, como se lê, não houve consenso quanto à hora do fenómeno).  Parte do percurso da totalidade do eclipse de 3 de Junho de 718 (GUIDE9.1) Lemos ainda outro relato transcrito por Vasaeus na já mencionada edição de Colónia da obra Rerum Hispaniæ memorabilium...: "Hoc tempore fuit eclipsis solis per horã integrã"

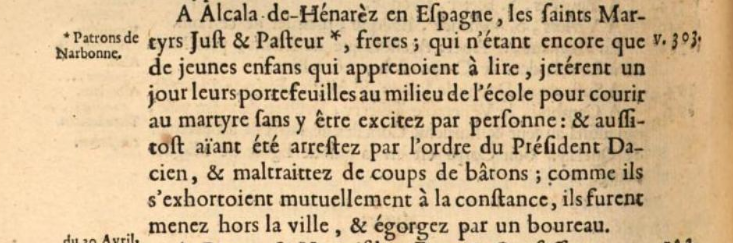

(p.512). Na sequência cronológica, só pode ser uma

referência ao eclipse total de quarta-feira, 17 de Junho de 912 AD.

Parte do percurso da totalidade do eclipse de 17 de Junho de 912 (GUIDE9.1) Excluíndo os mencionados, e até ao fenómeno de 939 AD cujo relato leremos adiante, houve outros eclipses notáveis que provavelmente mereceram notícia. Verificaram-se os seguintes fenómenos com totalidade ou anularidade sobre a Península (com duas excepções, acrescentadas pela sua magnitude): Eclipse anular - 8 de Dezembro de 698 (faixa não atravessou a Península, mas com elevada magnitude, e.g., 0.756 em Coimbra) Eclipse anular - 14 de Julho de 706 Eclipse anular - 14 de Julho de 708 Eclipse anular - 9 de Janeiro de 753 Eclipse total - 16 de Agosto de 779 Eclipse anular - 16 de Setembro de 787 Eclipse total - 17 de Setembro de 833 Eclipse total - 5 de Maio de 840 Eclipse total - 27 de Junho de 903 (totalidade não abrangeu a Península mas quase alcançou o Cabo S. Vicente, no sudoeste) Avançando, encontramos a seguinte notícia do século X nos anónimos Anales castellanos primeros ou Annales Castellani Antiquitores, provenientes da basílica de San Isidoro de León que cobrem os anos 618-939. Eis o relatado (Madrid, BN, mss. V.4,I, fol. I; M. Gómez-Moreno (ed.): Anales castellanos, in "Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia", Madrid, 1917): "In era DCCCCLXXVII videlicet die II feria ora IIII sic demonstrabit Deus signum in celum et versus est sole in tenebris in universum mundum quasi ora una. Post inde ad XVIIII dies quod est VIIII idus augustus · in diem quod celebratur christianis Sancti Iusti et Pastoris die III feria sic venerunt cortoveses ad Septemmankas..." (Na era de 977 [939 A.D.], uma segunda-feira, hora quarta, quando Deus mostrou sinais no céu e transformou o sol em escuridão em todo o mundo durante cerca de uma hora. Dezanove dias mais tarde, que é o nono [oitavo, recte] dos idos de Agosto, em que os cristãos celebram os santos Justo e Pastor* [6 de Agosto], terça-feira, os cordoveses chegaram a Simancas...). A feria indicada para a relatada chegada das forças sarracenas está correcta: dia 6 de Agosto foi uma terça-feira. Há, como assinalado, um pequeno lapso implícito no cômputo do dia 6 a partir dos idos de Agosto (dia 13): seria o oitavo dia "dos idos" e não o nono. Quanto ao eclipse, data não é directamente grafada mas contando (inclusivamente, como era norma) XVIIII dias para trás a partir de 6 de Agosto chega-se ao dia 19 de Julho (data astronomicamente comprovada). O eclipse total de 19 de Julho de 939 foi decerto notável mas parcial na região em causa (e.g., 0.966 em Valladolid, 0.935 em León) e o ápice aconteceu, de facto, durante a manhã. A feria está aqui incorrecta: foi sexta-feira. Faixa de totalidade "percorreu" a península de sudoeste para nordeste. Eclipse é provavelmente assinalado na crónica pela sua proximidade em relação à importante Batalha de Simancas, travada, segundo se acredita, no início de Agosto, entre Ramiro II e Abderrahman). * Segundo a tradição foram dois irmãos martirizados em Complutum, actual Alcalá de Henares, em 304 A.D., cf. Claude Chastelain, Martyrologe Universel, Paris, Frederic Leonard, 1709, p.390 (v. infra); p.301 na edição de 1823 de M. de Saint-Allais.  A lenda dos dois mártires no elenco do dia 6 de Agosto (Martyrologe Universel..., Paris, 1709, p.390) O mesmo fenómeno é mencionado na chamada "crónica de Sampiro", bispo de Astorga:

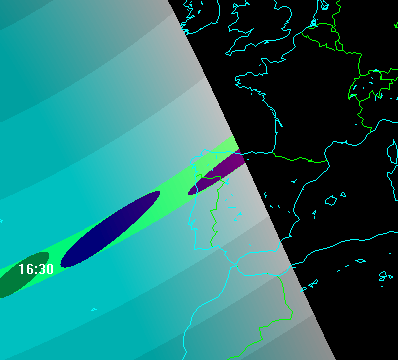

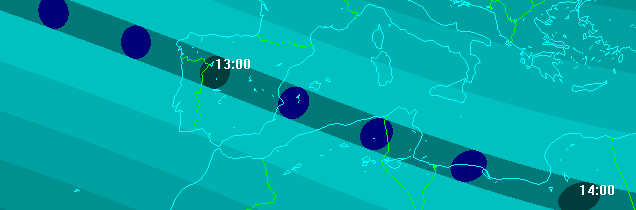

“Tunc ostendit Deus signum magnum in celo et reuersus est Sol in tenebras in universo mundo per unam horam. Rex noster catholicus hec audiens, illuc ire dispouit cum magno exercito. Et ibidem dimicantibus ad invicem, dedit dominus uictoriam regi catholico” (Justo Pérez de Urbel (ed.), Sampiro: su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X. Madrid, Diana Artes Gráficas, 1952, p.325)  Parte do

percurso da totalidade do eclipse de sexta-feira, 19 de Julho de 939 (GUIDE9.1)

Ainda antes da fundação do reino

encontramos os dois relatos seguintes, ambos registados na

secção "Chronicon Conimbricense Pars I" incluída nos Portugaliae Monumenta Historica - Scriptores [escritores e monumentos narrativos]

(Volumen. I, Fasciculum I, 1856, p.4):

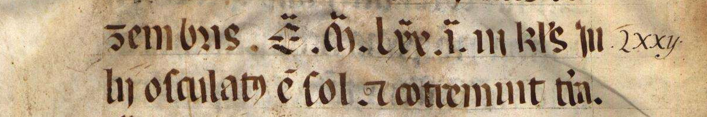

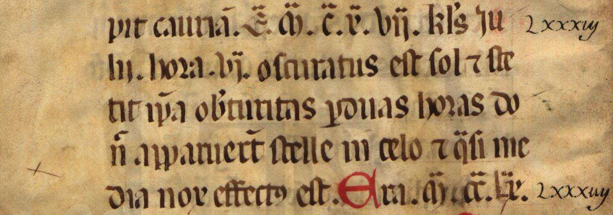

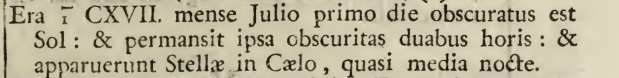

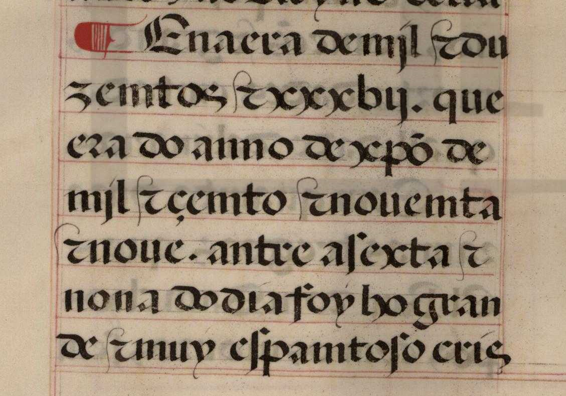

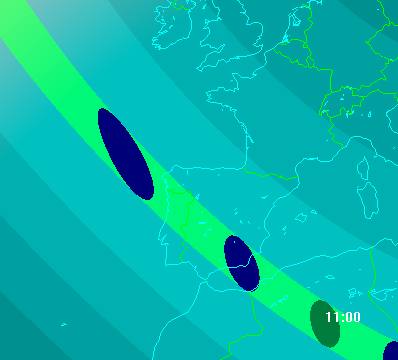

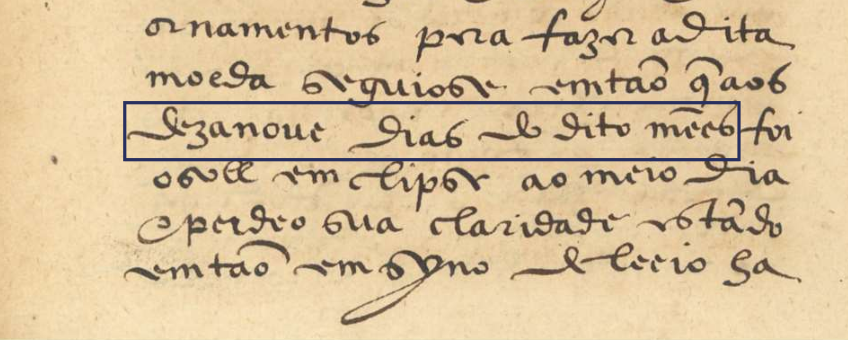

"Era M.ª LXX.ª I.ª III Kalendas Julii oscuratus [grafado "osculatus"] est sol et cotremuit terra" (Na era [ano] de 1071, no 3º dia das Calendas de Julho o Sol foi obscurescido e a terra tremeu). Trata-se do eclipse anular de 29 de Junho de 1033 AD. A data está correcta pois o ano referido é o da Era Hispânica ou de César e trata-se do 3º dia (contado para trás, inclusivamente, i.e. contando também o primeiro à maneira romana), a partir de 1 de Julho. Fenómeno parcial na península, linha central passou a norte da Galiza na região do golfo da Biscaia. Um "portento" é associado a outro: o estremecimento da terra.  Breve notícia do eclipse de 1033 no Livro da Noa (AN-TT: PT-TT-MSCC-L099_m0024 no acervo "digitArq")  Parte do percurso da anularidade do eclipse de 29 de Junho de 1033 (GUIDE9.1) Seguidamente, na mesma pág. dos PMH, o relato de um fenómeno datado das Calendas (o primeiro dia) de Julho da "era de MCXVII" (1 de Julho de 1079, data equivalente na Era Cristã ou "Comum"): "Era M.ªC.ªX.ª.VIIª Kalendas Julii hora VI.ª oscuratus est sol et stelit ipsa obscuritas per duas horas donce apparuerunt stelle in celo et quase media nox effectus est." (sol escureceu e [o próprio] obscuresceu-se durante duas horas, depois apareceram as estrelas no céu como se fosse meia noite), cf. Anais, Crónicas e Memórias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra, introdução de António Cruz, Porto, Biblioteca Pública Municipal do Porto, 1968, p.75. Este testemunho, de 1 de Julho de 1079 A.D., foi elencado por Paul M. Muller* (v. Zirker, J. B., Total Eclipses of the Sun (Expanded ed.), Princeton University Press, 1995, Table 1.1: entrada "Alcobaca"). * An Analysis of the Ancient Astronomical Observations with the Implications for Geophysics and Cosmology, Newcastle, Fiddes Litho Press, 1975  O eclipse das Calendas ("Kl's") de Julho de 1117 (1079 AD) no Livro da Noa (AN-TT: PT-TT-MSCC-L099_m0026 no acervo digitArq) Este fenómeno também surge elencado no Chronicon Complutense (i.e. de Complutum, actual Alcalá de Henares, mas decerto com origem em Alcobaça: Chronicon complutense sive [ou] alcobacense). Breve chronicon manuscrito cujo conteúdo foi inserido na compilação de Enrique Flórez (Tomo XXIII, segunda edición de 1799) e, no século passado, incorporando uma recensão conhecida como Chronicon conimbrigense, publicada por Pierre David com o título Annales Portugalenses veteres (1945). Provavelmente o mais antigo sumário de acontecimentos Galaico-Portugueses.  O mesmo eclipse no Chronicon complutense sive alcobacense, da colectânea de E. Flórez (Tomo XXIII, p.317)  Parte do percurso da totalidade do eclipse de 1 de Julho de 1079 (GUIDE9.1) O excerto seguinte é da crónica anónima [a identidade do autor é debate polémico que atravessa gerações de especialistas] conhecida como "Crónica de Portugal de 1419" (previamente editada a partir de um Ms. incompleto como "Crónica de Cinco Reis de Portugal" em 1945 e, com novas fontes, como "Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal" em 1952). Como o seu último editor, Almeida Calado, referiu (1998, Introd., p.XLI): "Visto que em toda a sua extensão é um texto independente das crónicas oficiais conhecidas - as de Duarte Galvão e Rui de Pina -, às quais é muito anterior, a Crónica de Portugal de 1419 vale por si própria como monumento da historiografia quatrocentista, quer seja ou não atribuível a Fernão Lopes." [Fernão Lopes é uma das tradicionais atribuições, "quase segura" segundo Lindley Cintra no seu artigo no Dicionário de Literatura (dir. Jacinto do Prado Coelho), Porto, Figueirinhas, 1992 (4ª ed.), vol. 1, p.238]  Rui [Ruy] de Pina (Cronista-mor do reino) foi responsável por um corpus de crónicas (redigidas entre 1513 e 1522) dos primeiros soberanos da Dinastia de Avis. Na Chronica de D. Sancho I (título formal: "Crónica del rei D. Sancho deste nome o primeiro e dos reis de Portugal o segundo...") encontramos (na transcrição de Miguel Lopes Ferreyra) este expressivo relato, com informações que parecem "refundidas" do exemplo precedente: "E na era de Nosso Senhor de mil cento e noventa e nove annos, entre ha Sexta, e Noa do dia foy grande, e muito espantozo Cris* [cris, crys, solcrys eram vocábulos comummente usados; eclipsi ou eclypsi começa a surgir gradualmente, a partir do séc. XIV] do Sol, que por todos aquelles que escreviam has couzas maravilhosas de seus tempos, asáas memorado, porque ho Sol foy negro todo como pez, e ho dia que era craro, se tornou muy escura noyte, e nos Ceos sendo de dia pareceu ha Lua, muittas Estrellas, por cujo nome, e espanto, e mortal temor, os homens, e molheres de todo ho estado, e condiçam, crendo que ho mundo se acabava, e vinha ho dia do derradeyro juizo, temendo a morte, e por acabarem has vidas, em tantos luguares leyxavam has casas, e fazendas, e desacordadas se acolhiam às Egrejas, e Cazas piedosas, e depois que has trevas se começaram a derramar, e ho Sol cobrando sua claridade, foy ha Lua vista em desvayradas maneyras, como nunqua fora vista, e viam estes sinais serem tam fóra do regulado curso da natureza, como hos que tiveram a Payxam de N. Senhor, e este dia deste Cris assi foy nomeado, e assi ficou lembrado nas memorias dos homens, especialmente de Portugal, que quando depois pessoas antiguas se perguntavam por cousas de tempos passados, de que queriam saber a verdade, e as testemunhas para certidam das suas idades, e tempos referiam seus ditos, e mores lembranças, ha este dia que se tornàra noyte..." (Chronica do Muito Alto, e Muito Esclarecido Principe D. Sancho I, Segundo Rey de Portugal; composta por Ruy de Pina...; fielmente copiada do seu original por Miguel Lopes Ferreyra. - Lisboa Occidental : na Officina Ferreyriana, 1727, pp.49-50). * "Cris, s. Eclipse. Do gr. ékleipsis, «acto de abandonar, abandono, deserção; defecção, desaparição; eclipse (do sol, da lua); cessação ou desaparição (das forças), enfraquecimento», pelo lat. eclipse-, «eclipse (do sol, da lua)». Séc. XV: «...no qual dia do seu fallecimento ho Sol foi crys em grande parte de sua claridade; e assi tambem foi ho Sol crys, ho dia que a Rainha Dona Felipa sua molher falleceo...», Rui de Pina, Crónica de D, Duarte, cap. I, nos Inéd. Hist. I, p.73. O cultismo eclipse no séc. XVI: «...e não per situação geografica de eclipses . e outras observações de oposição e conjunção de outros planetas com o Sol e com a Lua», Déc., III, 5, cap. 5, p.257" (José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (7ª edição), Segundo Volume (C-E), Livros Horizonte, 1995 (1952), p.253) Na sequência do relato (a seguir ao transcrito), parece implícita a opinião de que as vicissitudes sofridas com intermináveis chuvas e seu efeito nas sementeiras (e consequente fome), no ano de 1201, estariam, de algum modo, ainda relacionadas com o assustador fenómeno anteriormente testemunhado. Também no chamado "Livro da Noa" se encontram os fenómenos insólitos do dia "iii.nñs.junii" (terceiro das nonas de Junho, por nós destacado na imagem seguinte) de "m.cc.xxx.vii" (1237, i.e. 1199 AD, destaque seguinte), "Sub era millesima ducentesima trigesima septima..." na transcrição de Antonio Caetano de Sousa (1739). Relato nesse fólio refere mais tarde: "...congregata in Eclesia Sanctae Crucis Colimbriae maxima multitudine hominum, et mulierum tam saecularium quam Religiosorum...", entre outras peripécias similares às que encontramos noutras crónicas.  Início do relato do suposto eclipse de 1199 no Livro da Noa (AN-TT: PT-TT-MSCC-L099_m0018 no digitArq) Duarte Nunes de Leão, 1530-1608, (na primeira parte das Chronicas dos reis de Portvgal, reformadas pelo licenciado Dvarte Nvnez do Lião..., Lisboa: por Pedro Crasbeeck, 1600, .61) replica o relato com muitas coincidências, acrescentando que o momento se havia até tornado marco cronológico: "Correndo depois o anno de MCXCIX [utiliza aqui a Era de Cristo]. foi aquelle grande & memorauel eclypse do Sol, que começando entre a sexta & noa, se fez todo negro como pez, & de dia mui claro que era, se tornou noite apparecendo a Lua & as strellas. Por cujo espanto os homees & molheres de todo stado, cuidando que era o fim do mundo, deixando suas casas & fazendas, se acolherão aas igrejas querendo nellas acabar. E depois que a luz se restituiu, foi a Lua vista em tam desvairadas maneiras, q causou outro espanto não menor. E foi tam grande & desacostumado eclypse, que da hi em diante como cousa notauel, referião os homees os annos & conta do tempo a este acontecimeto, como se referia ao nascimento de nosso Senhor IESV Christo, ou aa era de Cesar."  Notícia no texto de Ruy de Pina afirma: "E na era de mil duzentos e xxxbij [xxxvii], que era do ano de Cristo

de mil e

cento e noventa e nove..." (fonte: Arquivo Nacional da Torre do

Tombo - DigitArq)

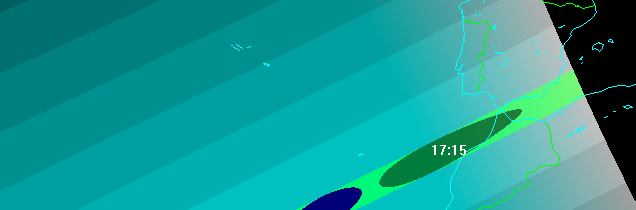

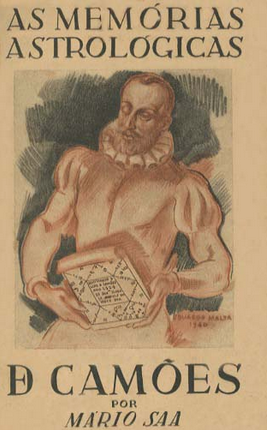

A data do mesmo eclipse num códice do séc. XVI da crónica de Ruy de Pina. Anteriormente no acervo do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (antiga cota: CDLXIII; cota actual na Biblioteca Nacional: ALC 295). Destacamos: "...na era de N.S. Jesus Cristo de mil e cento e noventa entre a sexta e nona [horas] do dia foi o grande e espantoso eclipse..." (ler relato completo, PDF, 260KB). Aqui o ano indicado é 1190 (e não 1199) AD. Na sequência, parece existir uma informação incompatível (pelo recurso a um ano diferente do de outras cópias, numa era diferente): "na era de Cesar de mil e duzentos" (acerca das chuvas e da impossibilidade das sementeiras). Mereceu apostila posterior que parece limitar-se a referir qual seria o ano equivalente a 1200 na era de Cristo (1162). Enfim, talvez uma cópia desleixada, pouco incomum. Também não aconteceu qualquer eclipse "espantoso" em 1190. Note-se o desenho curvilíneo da conjunção "e", comum na época. Também encontramos o "fenómeno" na transcrição de materiais conimbricenses inserida nos PMH - Scriptores (Vol. I, Fasc. I, p.3; ler relato). No eloquente testemunho, muita gente piedosa se juntou na Igreja de Santa Cruz na sequência deste fenómeno: "...sinal como não havia acontecido desde a Paixão de Nosso Senhor até ao presente". Aconteceu "no terceiro dia antes das Nonas de Junho" (i.e. dia 3; nonas de Junho eram a 5) e "...houve mesmo noite entre a sexta e a nona hora (...)". O testemunho salienta que foi "...no mesmo dia em que Cristo sofreu" (sexta-feira) e à mesma hora". O relato parece, no final, referir o que hoje podemos designar 'efeito pinhole' (i.e. produzido por uma câmara estenopeica), referindo o aparecimento de "signa lunarum". Tratava-se, na realidade, de projecções do "crescente" solar (características das fases parciais de um eclipse): "...ubi cumque solis radii per foramen aliquod subitrabant" (...sempre que os raios do sol entravam por alguma abertura). Acontecimento foi registado, acompanhando o arquivo coimbrão, por Enrique Floréz et al. na compilação España Sagrada. Theatro, geographico-historico de la iglesia de España, Tomo XXIII, 1767, p.335 (p.336 na "segunda edición" de 1799; ver pág., PDF, 100KB). Sabemos como a tradição cronística se respaldava em relatos pretéritos, quase replicando informação verbatim. As crónicas resultam habitualmente de séries de cópias com colagens e interpolações (e até "contaminações"), amiudadamente grafadas a várias mãos num percurso complexo. As datas erradas coincidem, o que não deve causar admiração: as crónicas baseiam-se sempre em fontes comuns ou preexistentes, perpetuando-as. Escrevia-se amiudadamente muito depois dos acontecimentos (são geralmente "tardias" e baseadas em fontes não localizáveis ou perdidas). Trata-se, quanto a nós, do grande mistério dos relatos "portugueses". Este fenómeno, propiciador "de noyte e trevas", no qual o sol enegreceu ("...sol factus fuit nigrior") será, depois, "classificado" por de Pina e Leão como "Cris" e "eclypse", respectivamente. Repetidamente documentado (mas com segurança associado somente a uma única proveniência: Coimbra). Talvez tenha prevalecido (retrospectivamente) o fascínio de um ano "terminal": "E na era de Nosso Senhor de mil cento e noventa e nove annos...". Contudo, não se assistiu em 1199 AD a qualquer eclipse (v. Total and Annular Solar Eclipse Paths: 1181-1200 - Eclipse Predictions by Fred Espenak [NASA's GSFC]), nem sequer parcialmente observável. Acontecera um pífio eclipse em Abril de 1194 AD (magn. 0.226 em Coimbra, que nem merece referência e pode ter passado despercebido). Demais, dia mencionado foi uma quinta-feira e não uma sexta pletórica de simbolismo religioso. É verdade que a chamada Crónica de 1419, por exemplo, segue nesta parte do "percurso" uma sequência datada com uma cadência regular. Da conquista de Tuy e outras praças por D. Sancho I avança um ano para este relato (sem desvelar qualquer pista quanto à localização). Segue, no ano sequente, para uma notícia acerca da intensa pluviosidade e dificuldades nas sementeiras e depois, no ano seguinte, para a decisão régia da contrução de um castelo em Montemor, no bispado de Évora. Ficamos com a impressão de que algo justificou aquele lugar na sequência, mesmo que simplesmente interpolado. Curiosamente, crónica não menciona o confirmadíssimo eclipse de 3 de Junho de 1239 quando elenca os acontecimentos do reinado do outro Sancho (neste caso o segundo). É curiosa a repetição dessa data de 3 de Junho, a do eclipse total de 1239 (aí justamente uma sexta-feira). O intervalo de horas também coincide. Qual a probabilidade? Houve um eclipse anular em 6 de Dezembro de 1192 A.D. (no noroeste e parte do nordeste do país) e acontecerá outro (também anular) em 27 de Novembro de 1201 A.D. (v. mapas seguintes). São péssimos candidatos: o primeiro é demasiado periférico; o de 1201 (magn. 0.951 em Coimbra) pode ter impressionado, embora por si dificilmente justificasse semelhante comoção e jamais as trevas descritas ou as estrelas avistadas. Este "grande & desacostumado eclypse" exige mais do que uma anularidade.   Eclipses anulares de domingo, 6 de Dezembro de 1192 e terça-feira, 27 de Novembro de 1201 (GUIDE9.1) As crónicas a que temos acesso são, como é sabido, posteriores. Vamos especular e supor que as sucessivas transcrições a partir de suposta notícia "original", coetânea, não reconheceram a eventual presença de um X (dez) aspado (=40) antes de "XXX" ou, talvez mais lógico, se tomou um "2" (L uncial = numeral 50) por um simples X. Sabemos quantos erros aconteceram nesse passado de cópias manuscritas, muitas vezes ainda a pequena distância cronológica dos acontecimentos relatados. Os próprios historiadores cometeram depois erros de leitura não despiciendos. M. J. Barroca, Op. cit., vol. I, p.228 escreve: "De pouco valeram as advertências de D. José de Cristo, de Fr. António Brandão e de outros historiadores. Na realidade, o X aspado tem conduzido desde sempre a erros. Já João Pedro Ribeiro se lamentava dos erros de datação na leitura de muitos documentos, que muitos dos seus antecessores haviam cometido por não reconhecerem a presença do X aspado e do L uncial". Segue-se a citação de Ribeiro: "...os tenho reconhecido por mal lidos nas suas datas, v.g. por se ter dado ao 2, ou L, o valor de 20, ou X aspado o valor somente de 10." (1811, Tomo II, p. 28). No fenómeno em causa, m.cc.xxx.vij seria talvez m.cc.2xx.vij (1277, i.e. 1239 AD). É "suspeito" que a diferença seja rigorosamente 40 anos e que, como referido, o dia do mês, a feria (dia da semana) e a hora coincidam. Nesse ano de 1239, como vimos, aconteceu o impressionante eclipse que já referimos acima, profusamente documentado no sul da Europa ao longo percurso da totalidade. O único portento que responde a tão inusitados efeitos é (salvaguardando uma “contaminação” pela recordação de outro fenómeno menos conspícuo, como o de 1201, ou qualquer impressionante fenómeno atmosférico que pode mais tarde ter sido "colado" a um eclipse), quanto a nós, o notável eclipse de sexta-feira, 3 de Junho de 1239, com quase 6 minutos de totalidade em Coimbra! Aconteceu, portanto, no reinado de D. Sancho II e não no de D. Sancho I. Estamos, decerto, perante um lapso que percorreu caminho nas ulteriores recolecções, gerando uma espécie de "doublet" cronístico. O relato de outro eclipse (14 de Maio de 1371, i.e. 1333 AD) encontra-se, destarte em vulgar, no Livro da Noa (v. digitalizações m0039 e m0040 do acervo digitArq): "Na era de mil.ccc.lxx e i año. xiiii dias andados do mes de mayo foy eclipsi do sol efoy tornado o sol tan somido que nõ parecia se nõ come luna nova muy peqnha de sy..." (relato completo fazendo ligeiro aggiornamento do Português: "Na era de mil trezentos e setenta e um ano, catorze dias andados do mês de Maio, foi eclipse do sol e foi tornado o sol tão sumido que não parecia senão como uma lua nova, muito pequena de si, e foi acrescentando em si, tornando-se em seu estado, e em crescença dele tornava-se de muitas cores, por tal guisa que o dia foi muito escuro e tirado de sua claridade. Isto foi à hora do meio-dia, e esteve assim o sol neste embargo uma hora e meia do dia.") Na compilação de Floréz, relato encontra-se na segunda edición, Tomo XXIII, p.344 (ler excerto). Parece inequivocamente uma descrição bastante expressiva das etapas de um eclipse. Fenómeno foi parcial em Portugal mas anular no extremo norte de Espanha e sul de França). Mesmo assim, apresentou a notável magnitude de 0.910 em Coimbra.  Parte do percurso da anularidade do eclipse de 14 de Maio de 1333 (GUIDE9.1) O Livro da Noa refere-se a esse difícil ano de 1371 (Era Hispânica, equivalente a 1333 AD), em que a fome grassou, houve mortandade e os ataques das forças muçulmanas reconquistaram o importante bastião de Gibraltar em Junho desse ano. Na sequência do texto, sem referir outra "era" (ano), reporta que na "f.vi" (feria vi, sexta-feira), vinte e nove dias andados do mes de Maio, a cor do sol mudou da manhã até ao poente, o ar foi espesso e escuro, o sol cinzento, etc. Não se refere a palavra "eclipse" e tudo indica que se tratou de impressionante fenómeno meteorológico. Todavia, esse dia (29 de Maio) somente foi uma sexta-feira, por essa altura, em 1327, 1332 ou 1338. Talvez o simbolismo Crístico, sacrificial, desse dia da semana "penetrasse" facilmente os relatos. Noutro registo, das Chronicas Breves e Memorias Avulsas de S. Cruz de Coimbra (in: PMH - Scriptores, Op. cit., pág. 25) lemos:  [N.B.: Foi Alexandre Herculano quem designou as breves composições históricas do cod. 79 da "Bibliotheca Publica do Porto" como "Chronicas Breves e Memorias Avulsas de S. Cruz de Coimbra". Códice actualmente possui a cota nº 103 na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Herculano afirmava (Portugaliae Monumenta Historica - Scriptores, Vol. I, Fasc. I, p.23) que os caracteres paleográficos indiciavam que as composições eram ao século XVI. Com uma parte de pergaminho e outra de papel, o manuscrito compreende 47 folhas, escritas por diversas mãos, na segunda metade do século XV.] Segundo Coutinho (Introdução Geral ao Liber Anniversariorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis (Livro das Kalendas), Hvmanitas, vol. L (1998), este relato refere-se ao fenómeno de 3 de Junho de 1239 (v. supra), com "ligeira alteração" na data, Eis a nótula apensa: "Cf. PORTUGALIAE MONUMENTA HISTÓRICA, Scriptores, Olisipone, MDCCCLVI, p. 25, que refere nas Chronicas Breves e Memorias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra o mesmo acontecimento, com ligeira alteração da data." (p.435, n.15) Não é a explicação ideal pois a alteração não é "ligeira", bem pelo contrário. Torna-se complicado ancorar este suposto acontecimento (de sexta-feira, 30 de Maio de 1232) pois não corresponde a qualquer eclipse que tenha acontecido. Num intervalo alargado, verificou-se eclipse com magnitude superior a 0.700 (um limite tímido para tão notáveis efeitos) apenas na sexta-feira, 3 de Junho de 1239 (o mencionado fenómeno total e comprovadíssimo). Entretanto, noutra sexta-feira, 15 de Outubro de 1232 AD, houve um eclipse parcialmente observável com menor magnitude (0.560). Pouco impressionante e longe do mês indicado. De resto, 30 de Maio de 1232 foi um domingo. sexta-feira foi, por exemplo, nos anos 1225, 1231 ou 1236. Se considerarmos, no contexto do elenco cronológico adjacente (que privilegia acontecimentos do século XII), que se tratava do ano de 1132, os problemas perpetuam-se: 30 de Maio foi uma segunda-feira e não houve qualquer eclipse observável na península ao longo desse ano. Em resumo, a informação que temos nesta notícia, acreditando-a assertiva, é irreconciliável. Ou se trata, de facto, de um relato muito impreciso (no dia, no mês e também no ano) ou da memória de um qualquer fenómeno meteorológico que deixou forte impressão. Mais tarde, na Chronica de El-Rei D. Fernando, cap. CX, Fernão Lopes (o eminente cronista, activo entre 1418 e 1459) descreve as peripécias da vida de Henrique II (de Castela e Leão) no contexto das hostilidades internas e no âmbito alargado do antagonismo entre os reinos de França (que apoiava Henrique) e de Inglaterra. Descreve, então, as últimas horas de Henrique e o eclipse que antecedeu a sua morte: "N'isto, afficando-se a alma para partir do corpo, vestiram-lhe um habito da ordem de S. Domingos, e sendo já duas horas andadas do dia acabou sua vida e deu o espirito, havendo quarenta e seis anos e cinco mezes de edade, e treze annos e dois mezes que fôra alçado por rei em Calahorra; e morreu na era [de César ou Hispânica] de mil e quatrocentos e dezeseis annos. E porquanto n'este mez que ele morreu, treze dias antes que finasse, aos dezeseis do dito mez, foi um grande eclipse depois do meio dia, que parecia a todos que era noite, de guisa que fugiam as gentes fóra dos muros dos logares onde viviam, disseram muitos que se fizera por sua morte; mas os entendidos mostravam que os eclipses se fazem por obra de natureza em certos tempos, e que aquelle eclipse não fôra feito por azo de sua morte, mas que elle acertara de se finar n'aquelle tempo que o eclipse havia de ser." (Luciano Cordeiro (dir.), Bibliotheca de Classicos Portuguezes, Lisboa, Escriptorio, vol.II, 1895, p.182)  Parte do percurso da anularidade do eclipse de 16 de Maio de 1379 (GUIDE9.1) Trata-se do maquiavélico Henrique II, "el Fratricida" ou "el de las Mercedes" (mercês), (Sevilha, 13 de Janeiro de 1334 - La Rioja, 29 de Maio de 1379), que inaugurou a dinastia de Trastâmara no trono de Castela e Leão. O eclipse, perfeitamente datado é o fenómeno de 16 de Maio de 1379 (utilizando ano da Era Cristã ou "Comum"). Foi total no sudoeste peninsular. Repare-se como Fernão Lopes expende, no final, uma opinião que ultrapassa as tradicionais interpretações (que basculavam desde a consideração destes fenómenos enquanto “sinais” até constituírem mesmo “causas” de ponderosos acontecimentos), removendo qualquer nexo entre o eclipse e o decesso do monarca. Ainda em Fernão Lopes, podemos ler (Crónica de D. João I: Primeira Parte. Edição crítica de Teresa Amado, Imprensa Nacional, 2017): "Seguio-se estonce que aos dez e nove dias do dito mês foi o sol eclipse ["criz", na transcrição da "Bibliotheca de Classicos Portuguezes", vol.III, p.9)] ao meo-dia e perdeo sua claridade, estando entom em sino [signo] de leo, a qual cousa foi espanto a todos. E deziam os astrologos que senificava em casa real gram mortindade de gente honrada. E assi aconteceo depois nos grandes senhores delRei de Castela segundo adeante ouvirees." (cap. CXXXVIII, p.253)  O Cerco de Lisboa de 1384 (iluminura), Jean (Jehan) Froissart, Chroniques; Bruges, c.1475 (Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français; ms. fr. 2645) Aconteceu em 1384 aquando do cerco de Lisboa pelas forças do rei de Castela. Para o fenómeno é indicado o dia 19 "d’agosto" (anteriormente mencionado) mas não o dia da semana. Somos informados de que o Sol estaria no signo Leo (o que nesse ano, segundo o zodíaco tropical, vinculado aos equinócios e solstícios, se verificou entre 14 de Julho e 14 de Agosto). Logo, a longitude eclíptica do luminar já ultrapassava os 150º, i.e. já estaria em Virgo. O Equinócio Vernal era, nessa época, a 12 de Março (o "deslizamento" gradual relativamente às estações do ano foi um dos problemas que levou à posterior reforma do Calendário). Sideralmente o sol "estava" na constelação do Leão.  Somente a relação estemática com eventuais registos do séc. XIV poderia esclarecer. O cronista não estava lá, acredita-se que terá nascido nessa década de 1380. Em todo o caso, o dia 19 já é referido nas cópias manuscritas, como aqui ("dezanove dias do dito mês", realçado por nós) na "Primera parte da coronica del Rey Dom João o primero desse nome" (Cod. 950; BNP) A crónica é fiável nas datas de outras peripécias. Logo a seguir (cap. CXXXIX: "Como as galés de Castela quiserom tomar as de Portugal, e do que sobr’elo aconteceo") regista: "...aos vinte e sete dias daquel mês d’agosto que seriam as auguas vivas, e a maré chea na alva da manhã...". Foi um sábado, confirmando detalhe pouco adiante mencionado por Fernão Lopes. Mas no caso do eclipse, o dia não pode estar correcto. O único plausível foi o de quarta-feira, 17 de Agosto de 1384 (Calendário Juliano, será redundante sublinhar; no Calendário gregoriano proléptico, i.e. estendido para este ano anterior à sua adopção, seria dia 25): um fenómeno anular, parcialmente observado em Lisboa entre as 11h 25m e as 14h 27m UT (vertendo para o actual Tempo Universal), com a generosa magnitude de 0.880. Fontes imprecisas, "clerical error"? A diferença de dois dias é dificilmente explicável num período tão escrutinado como o do cerco de Lisboa.  Referência ao eclipse de 17 de Agosto de 1384. Sol estaria no 3º grau de Virgo (Chronologia catholica, omnium hactenus ab initio mundi, ad nostra vsque tempora editarum..., de Heinrico Buntingo, Magdeburgo, 1608, fol. 465). Buntingo baseou-se nas Tabelas Pruténicas (Lat. Tabulae prutenicae, de "Prutenia", i.e. Prússia), Al. Prutenische oder Preußische Tafeln, publicadas por Erasmus Reinhold em 1551 (reimpr. em 1562, 1571 e 1585) No século XVIII, o Padre Baião (Jozé Pereira Bayão), refere com brevidade este eclipse enquanto procura defender o malogrado empreendimento de D. Sebastião com exemplos de outros notáveis que também perderam batalhas ou foram, de algum modo, mal pressagiados por sinais dos céus: "...expecialmente D. Joaõ I. o qual parece que o Ceo, e a terra se lhe oppunhaõ , pois o Sol fe ecclipsou de sorte que a terra ficou em trevas por duas horas; a Cidade de Lisboa, se vio aflicta de peste, e a Rainha, que era mulher santa, morreo della;" (Portugal Cuidadoso, e Lastimado com a Vida, e Perda do Senhor Rey D. Sebastião, o Desejado de Saudosa Memória, Lisboa Occidental, na Officina de Antonio de Sousa da Sylva, 1737, p.736) Passando a outro relato, no primeiro capítulo da Chronica d'El-Rei D. Duarte, Ruy de Pina descreve (no início), as circunstâncias da morte de D. João I: "...o dicto glorioso logo acabou sua bemaventurada vida com mui claros sinaaes de Salvaçam de sua alma, a quatorze dias d'Agosto, vespera d'Assumpçam da Virgem Maria Nossa Senhora, do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil quatrocentos e trinta e tres; (...) no qual dia do seu fallecimento ho Sol foi crys, ho dia que a Rainha Dona Felipa sua molher falleceo primeiro que elle em Sacavem [segundo outras fontes terá sido já em Odivelas, vinda de Sacavém]; e assi ho dia em que seu filho ElRey D. Duarte seu filho mayor, e herdeiro falleceo depois em Tomar." (Chronica d'El-Rei D. Duarte, estudo crítico, notas e glossário de Alfredo Coelho de Magalhães, "Biblioteca Lusitana", Porto, Renascença Portuguesa, 1914, p.75; cf. fol. original (acervo do AN-TT). Não houve qualquer eclipse solar. Parece haver aqui uma "apropriação" do eclipse total de 17 de Junho desse ano (1433), somente parcial no reino (pífia magnitude de 0.574 quando observado de Lisboa). Fenómeno mais conspícuo somente acontecerá a 5 de Abril de 1437. O mesmo se pode dizer relativamente ao "eclipse" da esposa, Filipa de Lencastre (falecida a 19 de Julho de 1415). Houve, por essa altura, um eclipse: em Lisboa o Sol já nasceu eclipsado no dia 7 de Junho [decorria por essa altura o Concílio de Constança, que acabou com o cisma papal que tinha resultado no Papado de Avignon, v. Calvisius, Opus Chronologicum..., Editio Quarta, Francofurti..., Anthonius Hummius, MDCL, p.871]. Todavia, aconteceu quase um mês e meio antes do falecimento de Dª Filipa. Talvez estejamos, nestes casos, perante um expediente literário convencional, pelo seu poderoso simbolismo. Como Maria Joana M. Gomes refere (O Rei na Escrita, As Múltiplas Faces de Afonso VI (Séculos XII e XIII). [Tese Dout., Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2016], p.318, n.1141): "O prenúncio da morte através de um fenómeno sobrenatural não é apanágio exclusivo do texto pelagiano [que analisa no contexto], bem pelo contrário, encontrando-se disseminado pela cronística medieval (recolhendo inspiração nos processos divinatórios romanos denominados prodigia, ostenta e portenta)." O eclipse que "assinalou" a morte do rei D. Duarte surge na mesma crónica. O escriba referiu o facto de grande parte do Sol ficar cris, tal como em notícias anteriores desse jaez. Era o obscurecimento ou "acizentamento" do astro, através do qual, como o historiador Hugo Azevedo refere, "os astros manifestavam o luto pelo passamento prematuro do soberano." (Memórias melancólicas: a morte do Rei D. Duarte no discurso cronístico de Rui de Pina (1440-1522/1523), XXIX Simpósio Nacional de História, UnB, 2017, p.7). Para alguns, a causa da morte do soberano não havia sido a "pestenença" (peste), uma "febre muy aguda" ou um acidente em que se "desencaixára o braço", mas a "desigual tristeza e continoa paixaam que pela desaventura do socedimento do cerco de Tanger tomou", o falhanço da expedição no Norte de África. Continua: "...e dahy se foy a Tomar, e pousou nos Paços da Ribeyra, onde loguo adecêo de febre mortal, que doze dias nunqua o leixou: e entrando nos treze, que eram nove dias de Setembro, anno de mil quatrocentos trinta e oyto, em que grande parte do Sol foy cris, deu sua alma a Deos jaa nos Paços do Convento [em Tomar] a que foy levado." (Chronica d'El-Rei D. Duarte, Op. cit., 1914, cap. XLIII, p.205). Trata-se decerto do "eco" do eclipse anular ocorrido a 19 de Setembro de 1438 que atravessou o Norte de África, de nordeste para sudeste, "entrando" a sul de Çafim (Safi), em Marrocos. Somente parcial, todavia com razoável magnitude no Reino (0.796 máximo em Lisboa) e aqui associado ao recente decesso do monarca. Este "nexo" será divulgado pelos principais cronologistas, por exemplo Calvisius (Op. cit., p.881), respaldando-se em Juan de Mariana. Samuel Jenkins Johnson recorda-o no seu Eclipses, Past and Future (Oxford and London, James Parker and Co., 1874, p.57).  Parte do percurso da anularidade do eclipse de 19 de Setembro de 1438, que aconteceu dez dias após a morte de D. Duarte (GUIDE9.1) Continuando a compulsar fontes Portuguesas, encontramos no Obituário do Cabido da Sé do Porto (ADP, Ms. 1574, fol. 54) esta interessantíssima inscrição (transcrita por Mário Jorge Barroca na impressionante recolecção Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), vol. I, [col. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas], Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2000, pág. 74, n.34): "De Mil IIIIc LXXVIIJ . XXIX dias de Julho antre as onze e as doze horas do dia foy o ssol eclissy en tanto q a lua cobria o ssol de todo ponto e de todalas partes q do sol no parecia cousa algua. Efoy feita noute en tanta scuridom q dentro em casa se no podia leer hua carta sem candea. As estrelas apareçerom no çeeo. E durou este eclipssy per hua grande hora. E quando a lua cobrio o ssol ficou toda redonda e negra." (fl. 54). Trata-se do eclipse solar de 1478 cuja totalidade abrangeu, no oeste peninsular, toda uma faixa com limite sul a norte de Aveiro e limite norte a sul da Corunha (Galiza).  Parte do percurso da totalidade do eclipse de 29 de Julho de 1478 (GUIDE9.1) Os reportórios que começaram a estar disponíveis com o advento da imprensa incluiam os eclipses para os anos abrangidos.  Exemplo do Reportório dos Tempos (edição de 1528 do célebre almanaque de Valentim Fernandes, depois editado por Germão Galharde com licença de D. João III): "Neste anno [trata-se aqui de 1534] em janeyro a [i.e. "na"] luna nova sera sol crys. vi. partes [partes, dígitos ou pontos referiam quão obscurecido ficaria o astro]. Em o dito mes de janeyro a luna chea sera luna crys ou eclypsi.". Houve eclipse parcial do sol no dia 14 de Janeiro (magn. 0.433 em Lisboa); eclipse lunar a 29-30 desse mês (verificado c/ programa GUIDE9.1). O ano foi também confirmado através da data da Páscoa (que se pode ler no texto): 5 de Abril. Em 23 de Janeiro de 1525 temos o chamado "Eclipse de Camões". Nas elucubrações de Mário Saa (Memórias Astrológicas de Luís de Camões, Edições do Templo, Lisboa, 1978; publ. orig. "As Memórias Astrológicas de Camões..." - Emprêsa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1940), cap. II, este eclipse está relacionado com o nascimento do poeta, que o autor situa em 1524. O ano para o qual os astrólogos previram a Grande Conjunção e um segundo Dilúvio. A tese havia sido esboçada por Teófilo Braga (acerca da célebre canção "Yinde qua, meu tão certo secretario") em Camões e o Sentimento Nacional (Porto, 1891), em que o vate referiu as "suas" Estrellas Infelices. Camões escreveu, num célebre soneto, que o dia do seu nascimento se não deveria repetir: O dia em que eu nasci moura e pereça, não o queira jamais o tempo dar; não torne mais ao mundo e, se tornar, eclipse nesse passo o Sol padeça. A luz lhe falte, o Céu se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar; ... (Luís de Camões, Sonetos; Fixação do texto, paráfrases explicativas e notas de Maria de Lourdes Saraiva; Publicações Europa-América, 1990, p.243) O poeta expende que caso esse dia retorne (com a revolução do ano, subentende-se), o astro "padeça" e "a luz lhe falte". Saberia do eclipse facilmente, em retrospectiva, consultando reportórios ou tabelas, e.g., as do Almanach Perpetuum. De facto, aconteceu um eclipse conspícuo nesse próprio dia ou "passo do sol" (entre o meio-dia e o meio-dia seguinte, segundo a convenção da época), na tarde do dia 23 de Janeiro de 1525 (magnitude 0.841 em Lisboa, anular na região do Estreito de Gibraltar).   Parte do

percurso da anularidade do eclipse de 23 de Janeiro de 1525 (GUIDE9.1) e capa da

edição original do livro de Mário Saa, (Edição da Emprêsa Nacional de Publicidade,

1940)

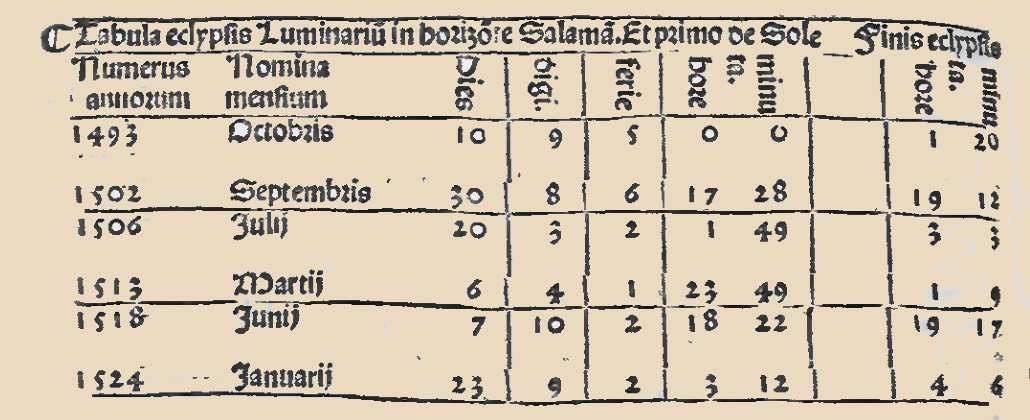

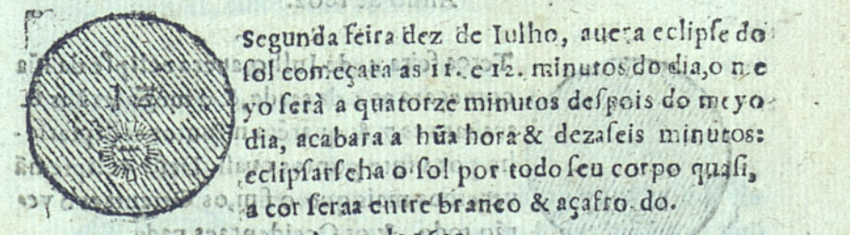

Na época, a Astrologia fazia legitimamente parte do mapa do conhecimento. Como J. Pinharanda Gomes referiu, os camonistas nunca quiseram aceitar a ideia do recurso à astrologia para determinar a data do nascimento do poeta ou decifrar algumas passagens da lírica. O historiador confirma que o livro de Saa não foi recensionado pelas mais prestigiadas revistas literárias e não é citado pelas publicações de referência da história da nossa Literatura. Concluiu: "A argumentação astrológica suportada por uma interpretação plausível, e até razoável, dos poemas de Camões não foi levada em linha de conta pelos eruditos, talvez temerosos de darem acolhimento a um escritor considerado lírico-visionário, distante das exigências positivas do historicismo." (As memórias astrológicas de Camões - Uma Leitura aligeirada, in: "Mário Saa: poeta e pensador da razão matemática"; organiz, Manuel Cândido Pimentel e Teresa Dugos; Lisboa, Universidade Católica Editora, 2012).  O eclipse solar "camoniano" na "Tabela dos eclipses dos luminares no [para o] horizonte de Salamanca...", in: Opus Ephemeridium sive Almanach perpetuu Abraham zacuti..., Venetiis: per Petrum Liechtenstein Coloniensem, 1502. Esta tabela já surgia no f. 167r da versão Latina do Almanach, mas não na Castelhana. Como José Chabás e Bernard R. Goldstein referem em relação a esta mesma data numa edição diversa: "This date corresponds to Jan. 23, 1525 in the year that begins in January." (José Chabás and Bernard R. Goldstein, "Astronomy in the Iberian Peninsula: Abraham Zacut and the Transition from Manuscript to Print", Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 90, No. 2, 2000, pp. 67, 153). Ou seja, convencionando o início do ano em Janeiro e não em Março, este eclipse é, na realidade, o de 23 de Janeiro de 1225. Também se confirma que esse dia foi uma segunda-feira, como indicado pelo "2" na coluna "ferie" (sic). Voltando a Coimbra, assistimos a um notável eclipse em 21 de Agosto de 1560 A.D., aí testemunhado pelo jovem Christophorus Clavius enquanto estudante no Colégio das Artes (que frequentou entre 1555 e 1560). Como é sabido, o distinto jesuíta alemão será um divulgador da obra de Pedro Nunes e um dos principais responsáveis pela importante Reforma do Calendário promovida pelo Papa Gregório XIII, resultando no sistema que ainda hoje utilizamos. No seu comentário da Esfera de Sacrobosco (In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius, Clavius deixou (p.508 da edição expandida de 1593) um breve relato deste eclipse total (todavia enganando-se no ano que grafa), bem como de outro que observou sete anos mais tarde, em Roma. Quanto ao primeiro, escreveu: "...relatarei dois notáveis Eclipses do Sol que aconteceram no meu tempo e [portanto] não há muito atrás. Um dos quais no ano de 1559 (sic) por volta do meio-dia em Coimbra, na Lusitânia, no qual a Lua se interpôs entre a vista e o Sol, cobrindo o Sol completamente por um não módico intervalo de tempo. A escuridão foi, de algum modo, maior do que a da noite. Ninguém conseguia ver bem onde deveria pisar. Estrelas apareceram no céu e (coisa maravilhosa de ver) os pássaros precipitavam-se do ar para o chão, horrorizados por tão terrível obscuridade." [trad. nossa; ler trecho original]. Podemos aqui consultar mais informação, bem como referências a observações noutras cidades europeias, como Roma, Viena ou Bruxelas (Riccioli, Almagestum Novum, [1651], Tomo I, Pars Prior, lib. V, p.372). Na notícia de Riccioli, tal como na inclusa na Historia Coelestis de Tycho Brahe, cola-se a referência à concomitante presença do P. Emanuel (ou Emmanuel) Vega que terá estimado a duração do eclipse em três horas, enquanto mulheres em pranto clamavam que o último dia do mundo havia chegado! Vega terá acrescentado que nunca as estrelas se haviam visto tão brilhantes e, debaixo de tecto, as pessoas mal se podia ver entre si, sendo necessária iluminação.  O eclipse solar de 21 de Agosto de 1560 (Quarta-Feira, luna 26), antecipado no Reportorio dos Tempos de Andrés de Li (Lixbõa : per Germão Galharde, 1552). Refere que no novilúnio de Agosto será "sol cris:ou esclipse".

A data surge antes correctamente indicada, bem como o lugar zodiacal do

eclipse, que seria obviamente o do Sol para esse dia: grau 8 (viij) de Virgo. O Reportorio

elenca, seguidamente, informação acerca do ano litúrgico, nomeadamente

a data da Septuagésima (11 de Fevereiro) ou a fundamental data da

Páscoa (14 de Abril). Há um lapso na data da

Terça-Feira de Entrudo, que foi a 27 de Fevereiro (não a 28).

O relato de Clavius foi transcrito por Johannes Kepler na obra Astronomiæ Pars Optica... (Frankfurt, 1604), CAPVT VIII (De umbra Lunae et Tenebris diurnis). Adiante (sec. 3), Kepler destacou o cepticismo de Tycho Brahe quanto a este testemunho. O dinamarquês não admitia (erradamente) eclipses solares totais (i.e. que o diâmetro lunar pudesse em quaisquer circunstâncias tapar o Sol completamente), e terá, segundo Kepler, escrito a Clavius a este respeito em 1600 (Op. cit., p.285). De facto: "Tycho était dans la ferme persuasion, que dans les conjunctions du soleil avec la lune, le diametre de ce dernier astre était toujours plus petit que celui du premier, et tel était sur ce point son entêtement, que non seulement il n'ajoutait aucune foi, aux recits des anciens historiens grecs et romains, mais il réfusait de croire des temoins oculaires de ces phénomènes, ses contemporains, tel que le jésuite Clavius, qui avait vu et observé une telle éclipse le 21 Août 1560 à Coimbre en Portugal, avec plusiers de ses confrères, et notamment avec le P. Emmanuel Vega..." (F. Xaver von Zach, Corr. astron., vol. 3, p.559). Compiladores mais recentes também salientam esta curiosidade, e.g., Samuel J. Johnson (Historical and Future Eclipses..., London: James Parker and Co., 1896, p.57). O fenómeno é, portanto, particularmente conhecido pelo prestígio da testemunha principal e devido à "peculiar" opinião de Tycho. É um dos eclipses mais enfocados no livro de Kepler e, na conclusão acerca de alguns eclipses do Sol elencados (Corollaria aliquot de Solis eclipsibus), o autor afirma (sem a mínima dúvida) que sempre que um eclipse lançou uma escuridão semelhante à da noite, decerto todo o Sol estava escondido pela Lua: "Quotiescunque eclipsis aliqua Solis de die tenebras nocturnis similes offundit, totum solem à Luna absconditum fuisse, certum est".  Fazendo a simulação (programa GUIDE 9.1; projectpluto.com), verifica-se que, em 1560, Coimbra esteve perto da periferia da faixa de totalidade e que fenómeno aí durou ~2 minutos (118 segundos para as coordenadas indicadas na legenda; máx.: 11h 49m 47s). O mais célebre eclipse pré-telescópico "Português" pois foi o mais assiduamente mencionado na literatura. No seu discurso acerca do domínio dos signos sobre as diversas regiões do mundo, o cosmógrafo Manoel de Figueiredo (Chronographia: Reportorio dos tempos..., Lisboa, 1603, fól. 68) descreveu os "efeitos" nefastos de outro eclipse: "...no eclipse do sol que aconteceo em 1598. 17 dias de Março, o qual se fez em 16.graos do signo de pices [Pisces] hum sabbado as nove horas antes do meo dia & comessou seu effeito por septembro do mesmo anno, & vai em tres annos que dura a peste que entam comessou com tantas mortes como temos visto, por onde tem os signos dominio nas terras, & regiões inferiores,& Lisboa principalmente a este signo de pices. & em arvores, plantas, terras, samenteiras..." Houve lapso na impressão do dia (facilmente confirmável cotejando almanaques da época). Trata-se do eclipse de sábado, 7 de Março de 1598 (data do calendário Gregoriano, entretanto adoptado), Próximo da implementação da correcção do calendário, é muito interessante encontrá-lo datado nos almanaques em ambas as modalidades: juliana e gregoriana.  O mesmo eclipse (bem como dois lunares) elencado nos fenómenos para 1598 no Reportorio dos Tempos de Valentim Fernandes. 25 (xxv) de Fevereiro era a data correspondente no calendário Juliano, anterior à correcção Gregoriana (Reportorio dos Tempos..., Lisboa, Germão Galharde, 1552) Foi fenómeno conspícuo (e.g., 0.938 em Lisboa, 0.960 em Braga), apesar da faixa de totalidade não ter percorrido território em Portugal. A informação astronómica está correcta, fenómeno aconteceu no intervalo mencionado, bem como nesse signo e grau (segundo a nossa simulação: longitude 346.6º = 16.6º de Pisces).  Parte

do percurso da totalidade do eclipse de 7 de Março de 1598 (GUIDE9.1)

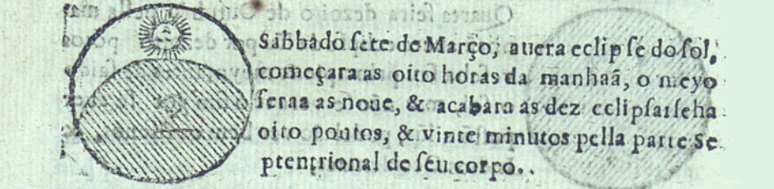

Esquema e descrição do eclipse (André do Avelar, Chronographia ou Reportorio dos Tempos) Segunda-feira, 10 de Julho de 1600: faixa de totalidade deste eclipse atravessou o centro do território.  Parte

do percurso da totalidade do eclipse de 10 de Julho de 1600 (GUIDE9.1)